🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

森の駅発メルマガ No.193 2025 九月 September

西洋の月名は8月までローマの神々と英勇の名前、9月以降は2つ前の番号で、Septemは7番目の意味。

目次 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

・9月の横顔「月を見る」

・山小屋通信 Part 110 「絵タイルと木製フレーム」大森 明

・ワインへの誘い 第8回「イタリア北部のワイン」吉田 健一

・美術コラム「広重『江戸近郊八景之内 玉川秋月』」戸田 吉彦

9月の横顔 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「紅葉月」や「菊月」等と色々な和名がある9月ですが、「長月」の意味は何でしょう。

「夜長月」、「長雨月」、「穂長月」からは、秋の夜、秋の雨、稲穂の成長を思い起こします。

特に月夜が美しく感じる9月は、「中秋の名月」を楽しみにする人も多いでしょう。

旧暦の八月十五日はもう秋です。夏野菜の収穫も終わり一段落し、稲刈りが始まる前のひと時、

十五夜の満月を眺め、豊かなお米の収穫を願った風習が日本にはあります。

お月見は、お団子をお供えしススキを飾ります。ススキはまだ実らぬ稲穂の見立てと言われ、

丸いお団子は満月の見立てと言われます。切り口が丸い薩摩芋を飾る地域もあります。

豊作祈願を理由に集まり、野菜や秋の花を飾り、夏の疲れを皆で労(ねぎら)ったのでしょう。

お月見の宮中行事は、古代中国の中秋節に範を取った宮中貴族、それを継承した江戸の武家が、

楽器を奏で和歌を詠みました。浮世絵を見るとススキや団子の設えは、武家も商家も同じです。

日本の文化が職業を問わず、自然を慈しみ、稲作と深く結びついていると感じます。

さて今年の中秋の名月はいつでしょう。暦を見ると10月6日、来月です。

遡ると毎回3年に1回は、10月になるパターンを繰り返しています。

意外な事に中秋の名月は必ずしも満月とは限らず、今年の満月は翌日の10月7日です。

これは月の公転軌道が楕円だからで、2023年9月29日の中秋の名月が満月でした。

また厳密に言えば、十五夜は毎月繰り返されるので、十五夜が中秋の名月とは限りませんが、

旧暦八月十五日を中秋の名月としたきた慣習で、秋のお月見を十五夜と呼びます。

さて2025年の9月8日の満月が特別なのは、2年10か月ぶりに皆既月食が観測できるからです。

開始は1時26分52秒、2時30分38秒~3時53分19秒が皆既現象、4時56分54秒に終了します。

今回は月が地球の影の中(最大食分1.4)を通り、皆既中の赤銅色が前回より濃いと言われます。

皆既月食の月が黒くなく赤いのは、夕日が赤い原理と同じで、太陽光の青は大気に散乱して、

波長の長い赤は大気を通るからです。地球で反射する赤色光ゆえ皆既月食の色は毎回違います。

塵が大気に増えれば赤い光も月へ届かず暗い皆既月食、塵が少なければ明るくなります。

さらに天体望遠鏡があれば、9月29日18時20分から1時間、月の明暗の境に3つのクレーター、

プランキヌス、ラカイユ、プールバッハが文字「X」を作る、上弦の月の月面現象も見れます。

2025年の9月は、滅多にない天体ショーが楽しめる月になります。

山小屋通信 PART 109 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「絵タイルと木製フレーム」大森 明(森の駅発メルマガ編集・発行)

先日、絵タイルを1枚いただいた。45mm×45mmの正方形の小さなタイルに装飾的な絵が描かれ

ているもの。描かれた絵はスタジオ・ジブリ映画「借りぐらしのアリエッティ」をモチーフにした

ものだという。確かに主人公アリエッティらしき少女が描かれている。

綺麗だなあと、毎日手に取って眺めていたが、ベタベタ素手で触って手垢が付いたのか、タイルが

汚れてきて慌てた。アリエッテイが手垢で汚れては大変だ!カバーが必要だ!と思い木製フレーム

を作ってタイルを囲い、直接タイルに触らなくて済むようにすることにした。

木製フレーム製作にあたり、材料はいつもながらの古い廃棄木材や建築端材に決定した。

これは「我が座右の銘=“捨てればゴミ、使えば資源“」である。

半日程度かかって作った木製フレームが写真のもので、タイルを隙間なく木で囲う形になった。

タイルは落ちないように裏板に接着した。これを棚に立てて置き、触らずに眺めている。

自分で言うのも何だが、年を経て渋い色合いになった古い木材とピカピカの色鮮やかな絵タイルの

組み合わせが、なんだか良いバランスだ。今回、あらためて経年変化による木の色合い・風合いの

素晴らしさを再認識することになったが、これに味をしめて我家の木材在庫が増えそうであるが、

スペースが足りなくなるのではないか、ちょっと心配だ。

ワインへの誘い (第 8 回) 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

『イタリア北部のワイン』 吉田 健一 ( 元ろうきん森の学校 運営メンバー )

今回からイタリア(北部)のワインを取り上げます。

イタリアでは紀元前2000年より前からワイン造りが行われていましたが、

本格的なブドウ栽培を伝えたのはギリシャ人とエトルリア人でした。

ギリシャ人は、シチリアやカラブリア、プーリアなどイタリア南部を植民地化した際に、

グレーコやアリアニコなど現在も栽培されているブドウ品種を、

優れた醸造技術と共にもたらしたとされます。

ギリシャ人たちは、イタリアがブドウ栽培において理想的な環境であったことから

「エノトリア・テルス(ワインの大地)」と呼び讃えました。

紀元前8世紀から1世紀に渡り、ポー河以南からローマ北部に至るまで

イタリア中部の広い範囲を支配していたエルトリア人は、

建築・製鉄などの高い技術を持ち、洗練された文明を反映させました。

今でこそ当たり前のようにあるワイン法ですが、1716年にトスカーナ大公コジモ3世が行った

生産地の線引きが、原産地呼称制度の最初の例といわれています。

いくつもの国に分かれていたイタリアは1861年にサヴォイア王家のもと統一を果たしました。

それまでイタリアは恵まれた土地のせいで、永らく「安くてそれなりに美味しいワイン」という

評価から抜け出せずにいましたが、70年代に入り意欲的な生産者が世界に通用する高品質ワイン

を生産することに尽力し、イタリアワインに急速に近代化をもたらしました。

後にイタリアワイン・ルネッサンスと呼ばれるこの動きは、

栽培・醸造・熟成において最新技術、さらに国際品種を導入することで従来の殻を破り、

80年代に入りその核心的なワイン世界の注目を集めました。

特にトスカーナにおいてはスーパータスカンと呼ばれ、

サッシカイアなど高級イタリアワインが生まれました。

<イタリアの気候風土、地形>

南北に1300㎞と長いため、産地によって気候が異なり、

個性豊かなワインを生む要因となっています。首都ローマが釧路と同じ北緯42度で、

イタリア最南端のランペドゥーサ島が東京と同じ35度となっています。

北側にはアルプス山脈が東西に延び、フランス、スイス、オーストリアとの国境となっている。

その南にはプレアルプス、丘陵地帯が続き、さらに南にはポー平野が広がっています。

ヴェスヴィオ火山やエトナ山などの火山が多く、火山性土壌であり、

花崗岩土壌のエリアも比較的多いのがイタリアの特徴です。

南ヨーロッパに位置付けられ、アルプス山脈の南側から地中海に突き出た半島です。

総面積30.1万㎢で、日本の国土の80%ほどですが、人口は6000万人ほどです。

半島を南北に縦断するようにアペニン山脈が連なっています。イタリアの東側をアドリア海、

西側をティレニア海に囲まれており、それぞれの海が独自の影響を気候に与えています。

<イタリアワインの主なブドウ品種>

中央アジアのコーカサス原産のヴィティス・ヴィニフェラはギリシャを通りイタリアを北上して

ヨーロッパ各地に広がっていきました。

そのため、現在もイタリア半島には多くの固有品種が残り、今では貴重な財産となっています。

栽培面積の多い順に、黒ブドウはSangioveseサンジョヴェーゼ、

Montepulcianoモンテプルチャーノ、Merlotメルロ、Barberaバルベーラ、

白ブドウではプロセッコ人気を反映してGleraグレーラがトップで、

Pinot Grigioピノ・グリージョ、Catarratto Comuneカタラット・コムーネ、

Trebbiano Toscanoトレッビアーノ・トスカーノ、Chardonnayシャルドネとなっています。

イタリアワインの特徴は?品種から有名銘柄までソムリエが完全解説 | 美味しいお酒研究所 引用

イタリア北部地方

イタリア北部は比較的冷涼な地域が多く、ネッビオーロ*で造るバローロ、バルバレスコなどの

高級ワインを生むことで昔から知られているトスカーナ州を擁しています。

冷涼なことから、白ワインの生産が多いことでも知られています。

* ネッビオーロ(Nebbiolo)ビエモンテ州を原産地とする赤ワイン用ぶどう品種で、主に北イタリアで栽培される。

ピエモンテ州

アルプス山脈の南側に広がるピエモンテ州は、スイスとフランスと国境を接しており、

トスカーナ州と並ぶ高級ワインの産地です。

特に赤ワインは世界的に有名であり、固有品種による単一品種ワインが多いのが特徴です。

<気候風土>

シチリアに次ぐ広い面積を持つピエモンテ州は、アルプス山脈とリグーリア・アペニン山脈により

東側以外の三方を囲まれています。43.3%が山岳地帯、30.3%が丘陵地帯、26.4%が平地です。

山脈からの雪解け水が豊富に運ばれ、人工水路も整備されているため、

水路を利用してブドウ栽培以外の農業も盛んです。

気候は温帯と亜寒帯の大陸性気候で、年間通じて湿度が高く、

夏は暑く冬は寒く、しばしば霧が深くなります。

<歴史と文化経済>

新石器時代から人類が住んでいましたが、本格的に繁栄したのは古代ローマ時代です。

ゲルマン大移動後はイスラムやマジャールにも侵略され、多くの民族が争う場所となりました。

11世紀以降は徐々にサヴォイア家が支配し、1861年のイタリア王国成立によって

ピエモンテのトリノが首都となりました。

初代首相のカミッロ・カヴ―ル伯爵がフランスから醸造家を招いたことで、

それまで甘口ワインであったバローロが、長期熟成の辛口赤ワインとして生まれ変わりました。

伝統を重んじ、控えめで物静かな性格は文化にも反映され、

洗練された渋いものが好まれる傾向にあります。

伝統料理やワイン文化はイタリアでも特に優れており、

スローフード運動の発祥地として知られます。

リグーリア州

イタリア北西部に位置し、イタリア最大の港町ジェノヴァを持つリグーリア州は、

耕作可能な土地こそわずかでブドウ栽培が困難であるものの、

非常に多様な固有品種が栽培されているのが特徴です。

成熟した果実味と爽やかなアロマ、フレッシュな飲み口で人気ですが、生産量が少ないため

地元民と観光客でほぼ消費されてしまい、州外で手に入れることが難しくなっています。

<気候風土>

面積が小さい割に多くの住民が暮らすリグーリア州は、65%が山岳地帯、

35%が丘陵地帯で平野がないため、急斜面に狭い段々畑でブドウが栽培されています。

チンクエ・テッレ地区の海に迫る絶壁の段々畑の風景は唯一のもので、

世界遺産に登録されています。

海岸部はリグーリア海からの風が吹く温暖な地中海気候に恵まれ、

内陸部は冬寒く夏暑い亜大陸性気候です。

<歴史と文化経済>

リグーリア州は古代からイタリアとフランスを結ぶ交通路として栄え、

中世後期はジェノヴァ共和国が地中海貿易の覇権を

ヴェネツィア共和国と争うほど繁栄しました。

多くの冒険家や探検家を輩出しており、最も有名なのは新大陸を発見した

クリストフォロ・コロンボ(コロンブス)です。

文化レベルが高く、著名な俳優や音楽家、政治家を数多く輩出しています。

耕作可能な土地が少ないものの、リグーリア州で栽培される農作物は高品質です。

花や柑橘系、オリーブオイルなどが有名で、観光業も主要産業になっています。

次回もイタリア北部地方(その2)を引き続きご案内します。

美術コラム 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

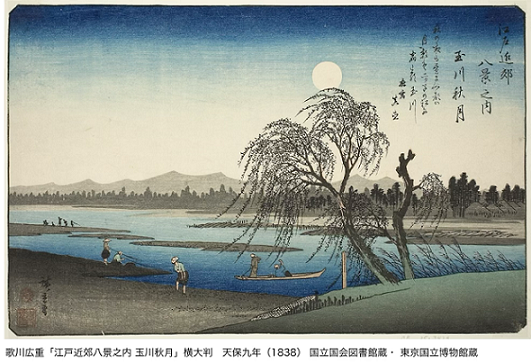

広重『江戸近郊八景之内 玉川秋月』 戸田 吉彦(森の駅推進協議会幹事)

中秋の名月の季節です。先月ご紹介の「名所江戸百景綾瀬川鐘か渕」も月見の名所でしたが、

広重は月夜の絵を沢山残し、中でも最高傑作に数えられるのが「江戸近郊八景之内 玉川秋月」。

この玉川は、広重に先立ち葛飾北斎が「冨嶽三十六景 」に取り上げ、空摺(無着色の立体表現)で、

小々波(さざなみ)の美しさを表現した「武州玉川」と同じ玉川です(『北斎のデザイン』P.149参照)。

数ある川の中で玉のように美しいと、和歌にしたためた歌人から広まった玉川は、

やがて全国各地に六つの玉川を生み、総称した六玉川は浮世絵美人画の画題になります。

現在の地図では多摩川と表記しますが、玉川の名前は玉川上水や二子玉川駅に残っています。

多摩川の名前は上流の丹波川(たばがわ)に由来する説、近くの大國魂(おおくにたま)神社を起源と

する説などがあります。多摩川沿いに生まれ育った歌人の岡本かの子(画家岡本太郎の母)が、

初の歌集で多摩川の秀歌を残しました。

多摩川の 清く冷くやわらかき 水のこころを誰に語らむ 岡本かの子 1912 (大正元年)

群馬県笠取山に発し東京・神奈川の境を流れ、東京湾に注ぐ玉川(多摩川)は、全長138kmに

及び、はたして広重はどこを描いたのか?今回調べると二説ありました。

一つは現在の丸子橋付近(東京都大田区)、一つが月の名所として知られる日野(東京都日野市)。

後の説は、進士五十八東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授(当時)が、多摩川を多角的に

調査し発表した報告書(2008)でこの絵を取り上げ、次のように述べています。

日野は、日野の渡しや鮎漁の場として描かれている他、月の名所としても有名であった。

日野周辺を描いた絵は3点で、『武蔵名勝図会』中「日野津」「玉川猟鮎」の2点は川上から岸辺や流軸方

向を眺めており、歌川広重「江戸近郊八景之内玉川秋月」は 左岸から対岸を眺める構図である…

「玉川秋月」の遠景の山は大山であろう…川周辺の平坦地を広く取り、山や丘陵を遠景に見せている。

(「多摩川沿川地域におけるオープンスペースと建築景観の実態に関する調査研究」より)

私事ながら日野は八王子へ中央線で通学していた昔、立川駅を出て多摩川を渡ると次の駅、

窓から広々とした景色を毎日見ていた記憶から、日野説を取りたいと思います。

空を大きく取った構図は当時の景色と重なります。しかし地域的特徴だけでなく、

後から狂歌が入る意図的な構図であることは絵を見れば明白です(初版は左上に三首)。

これをを狂歌摺物と言い、店頭で販売せず狂歌連の仲間内に配る、趣味性の高い特注品です。

月に銀摺が施された初版も、上掲の後版も、今に遺る品が少ない希少品です。

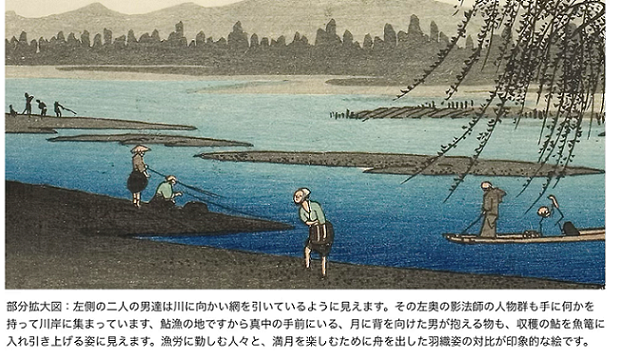

月見にしては相当寂しい絵です。貴族や大名の宴でなく月明かりの郊外、柳が侘しさを増し、

船を出し月を見る男の外に楽しむ者のない闇夜は、美しくも切なく感じます。

手前には手拭いを頰被りした男が月に背を向け、楽しいはずの月見の絵に相応しくありません。

「江戸近郊八景」と題する揃物の月の名所に宴に酔う月見客を描かず寂しい絵としたのは、

広重の意図か、皮肉を歌に託す狂歌連の意向なのか、しばらく考えざるを得ませんでした。

北斎が描く、我が世の春と遊ぶ江戸の大衆(『北斎のデザイン』P,179-181)とは真逆だからです。

「江戸近郊八景」の制作は天保九年、天保の大飢饉と倹約令の天保の改革を思い起こします。

天保の改革は、絵師も絵の具や題材を規制されました。発布は天保十二年、この絵の後です。

天保の大飢饉は、天保四年から天保十年まで続き、江戸に流民が増え暴動や一揆が全国で発生。

大坂の元代官、大塩平八郎が義憤から乱を起こしたのは前年の天保八年です。

江戸では天保五年に大火で4,000名が亡くなりますが、小火は頻繁に起きました。

火元は失火以外に、富裕層への怨恨や、火事場泥棒狙いの放火が多かったそうです。

天保八年は日本の漂流漁民を助け、届けに来たアメリカ商船モリソン号を「異国船打払令」で、

砲撃し退散させた事件が起きます。西暦は1837年、ペリーが武力で開国を迫った16年前です。

「異国船打払令」は1825年のロシア軍の砲撃に対する攘夷策で、それまで外国船の求めに応じ、

水や薪を提供する「薪水給与令」を定めた友好策ですがこの時廃止されました。

さらに1828年は伊能忠敬の日本沿岸測量地図を国外へ持ち出すシーボルト事件が起きます。

欧米列強の日本への関心はこれまでになく高く、幕府も不安と疑心暗鬼に囚われた時代でした。

そのような情勢から幕府方針は変えねばならぬと考えたのが、碩学で知られた陪臣の渡辺崋山。

開国反対派の別件と紐付けた家宅捜索で原稿を発見された崋山は、幕政批判の責任を問われ、

故郷三河田原藩に蟄居、さらに悪評を流され天保十年に自決。この弾圧が「蛮社の獄」です。

天保九年は「モリソン号事件」と、続く「蛮社の獄」に幕府が揺れた暗く深刻な時でした。

その後幕府はペリー来航に驚き開国へ転じ、易々と不平等条約を結ぶ姿に求心力を失い、

やがて日本は内乱を経て明治維新(1868)を迎えます。

話は変わり、広重は晩年に私の絵は写実と表明したほど江戸後期は写実に惹かれた時代です。

渡辺崋山の絵は日本近代の写実的肖像画として日本美術の頂のひとつ、国宝や重要文化財です。

風景画と肖像画の違いはあれ、絵筆を持つ侍の広重が当時から絵師としても高名な崋山を意識、

尊敬していても不思議ではないでしょう。天保九年は、広重41歳、崋山45歳(享年46歳)です。

最初に述べた通り、この絵に惹かれたのは寂しさでも謎でも、天保九年制作でもなく、一見し

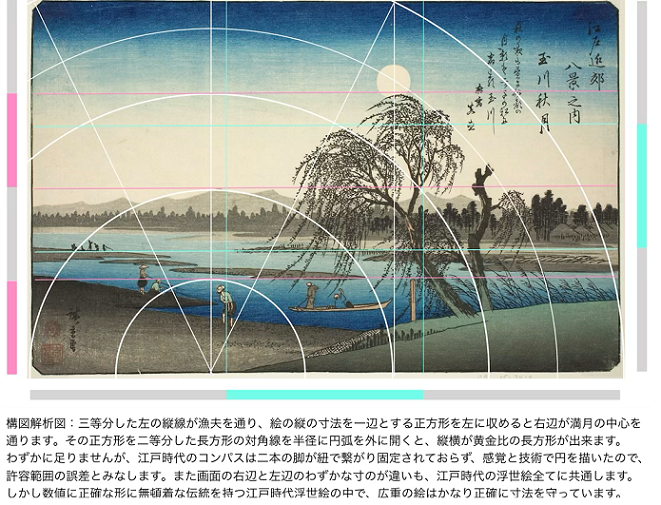

美しく感じたからです。どの解説もやはり優れた構図、計算し尽くされた構成と讃えていますが、

なぜ優れた構図なのか、理由がないのは推測の域だからです。しかし古来名画には共通した構図の

法則が潜みます。この図は三分割(緑線)、二分割(赤線)、正方形二分割から円弧で黄金比へ導く

図法(伯線)の推理です。どこまで広重の奥義に迫ることが出来たかは、ご高察にお委ねします。

参考文献:小林忠著『浮世絵』山川出版 進士五十八『研究助成・学術研究 VOL.37-NO.273』とうきゅう環境浄化財団

国立国会図書館サーチ 文化遺産オンライン アダチ版画研究所 戸田吉彦著『北斎のデザイン』翔泳社

関連情報 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

9月1日は防災の日 監修:松尾 典子(元 NHKアーカイブス プロデューサー)

関東大震災の思い出 NHKアーカイブス きょうは何の日? きょうの蔵出しNHK

https://www.nhk.or.jp/archives/jidai/special/today/0901/

9/1は「防災の日」。大正12年のこの日、関東大震災が起きたことに由来している。

映像は昭和28年、震災30周年を伝えるニュース。

【巨大地震に備えよう】防災の日特集 NHKアーカイブス

https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=C0010432

9月1日を含む一週間は、全国で防災訓練が行われる「防災週間」です。

ここでは地震によって起こる危険、そこから導き出される教訓、その後なにが起きるのかなど、

さまざまな記録や証言によって、命を守るためになにが必要なのかを探る番組を紹介します。

日頃の備え NHKアーカイブス 文化放送遺産 災害

https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=C0070022#:~:text=9月1日は「防災の日」%EF%BD%A1

東日本大震災では、いざという時の備えは万全だったのだろうか。

いつか来るであろう災害に備えていた人たち、

あるいはその重要性をあらためて認識した人たち…、それぞれの証言。

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

社会と生活に役立つことを願い、森の駅推進協議会は日本の森林産業を応援。

森と人の歴史的文化の保護、未来の環境保護を目指します。

1「森の駅発メルマガ」発行:

日本の森と国産木材が生む健康な環境、良質な文化情報、社会的な関心を紹介します。

また、当会のフォーラム、研究会のお知らせもします。毎月1回発行。

お問合せ:happysun9@gmail.com

2「健康住宅/森の駅発」活動:

住まいづくりのプロが日本の森を元気にし住む人を元気にする、「森に愛される家」を普及。

新製品の紹介、展示会への出展、イベント開催などをメルマガでお知らせします。

https://moriniaisareruie.jimdofree.com/

3「市民フォーラム」開催:

日本の森から生まれる環境や文化を広範な視点で企画・開催。詳細は当メルマガで告知します。

4 メルマガ・バックナンバー:

「森の駅発メルマガ」のバックナンバーはこちらからご覧いただけます。

http://www.morinoekihatsu.net/merumaga.html

5「フェイスブック」の発行:

「森の駅発」フェイスブックも発信。仲間を募集しています。

https://www.facebook.com/健康住宅森の駅発-110930398990272/

6「ホームページ(HP)」の掲載:

過去の実績や森の駅推進議会の趣旨などについては、森の駅発のHPをご覧下さい。

http://www.morinoekihatsu.net/

7「メールアドレスの変更」・「メルマガの解除」はこちらまで。

morinoeki@gmail.com

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲