🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

森の駅発メルマガ No.191 2025 七月 July

July の起源はユリウス暦を作ったローマの英雄、ユリウス・カエサル=ジュリアス・シーザーの名前です。

目次 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

・7月の横顔「イタリア語の7月の謎」

・山小屋通信 Part 108 「アジサイ」大森 明

・ワインへの誘い 第5回「ロワール地方」吉田 健一

・美術コラム「広重『名所江戸百景・浅草川 首尾の松 御厩河岸』」戸田 吉彦

・関連情報「災害の備え」松尾 典子

7月の横顔 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

7月は英語で July(ジュライ)、仏語では juillet(ジュイエ)、いずれもローマのユリウス暦を定めた

Julius Caesar(ユリウス・カエサル=ジュリアス・シーザー)の誕生月につけられた彼の名前が由来です。

3月から数える古代ローマ暦(1月号で説明)では5番目の月ですが、後に1月と2月の名前が作られ

7番目になったのです。ドイツでは Juli(ユーリ)、ポルトガルでは julho(ジュリョ)、スペインでは

julio(フリオ)と、どの国も julius に由来していることが分かります。しかしイタリアだけは異なり、

luglio(ルッリョ)という名称で、どう見ても julius が由来とは思えず、しかもユリウス・カエサルと

最も関係が深い国だけに、長い間なぜだろうと不思議に思ってきました。

言語学者でない私がなぜ他国の言葉を比較して疑問を持つのか、さぞ不思議に思われると思います。

実は前職の学校では夏休みに海外美術デザイン研修旅行があり、欧州の美術館や大学を訪れました。

学生を引率するある年、各国の簡単な言葉を見比べていると、イタリアだけ月の名前が違うのです。

手元の小さな伊日・日伊辞書では歯が立たず、その時は時間がなく、そのまま棚上げしたのですが、

今回ネットを検索すると、同じ疑問を持ちイタリア語を調べられる方が意外に多いと知りました。

興味を引いたのが、イタリアでは「 j 」を「 i lungo 」( lungo = long 長い「 i 」)と言い表し、それは

昔のラテン語には「J 」がなく(その後出来ます)「 i 」を伸ばして使うという文字の形の歴史でした。

カエサルの名ユリウスも当初の表記は IULIUS( iulius )でした。しかし英語と独語は月名を大文字

で書き始めますが、仏語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語は小文字で書き始めることから、

luglio の頭文字は小文字の L で大文字の I ではありません。昔のラテン語は大文字だけだったので、

誰かが I を L に間違えた説がそれらしく思えましたが、luglio には他にも L と I があり一ヶ所だけ

間違えると考えるのは乱暴という指摘があり、他にもイタリア語に詳しい推理が様々ありました。

最終結論はイタリア語の語源検索サイト、Dizionario Etimologico(語源辞典)になり、luglio には、

dal lat. JULIUS [fatto per dissimilazione LULIU-S]、つまり JULIUS が dissimilazione(異化)で

LULIU-S になったとの事。異化はある音素が隣接する音素の影響で類似性のない音に変わる事で、

どの言語にもあります。luglio の g が謎ですが、イタリアの7月もカエサルの名前が由来と分かり、

イタリア映画に例えれば『終着駅』です。イタリアはオードリー・ヘップバーンの『ローマの休日』、

キャサリン・ヘップバーンの『旅情』など数々の名作映画からロマンチックな夏のイメージを想像し

がちですが、学生を引率する旅は毎回蜘蛛の子を散らすような騒ぎなのです。(T.Y)

山小屋通信 PART108 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「アジサイ」大森 明(森の駅発メルマガ編集・発行)

この文を書き始めたら首都圏は梅雨一転、真夏のような日照りになってしまったが、

梅雨に花を咲かせるアジサイの話しをしたい。

毎年この時期は雨に濡れたアジサイの花を写生したくなる。

写生していて気づくのは、

ヒラヒラした花びらの花が集まって丸い房状に咲くホンアジサイと、

胡麻つぶのような小さい花の集まりの外周を大きいヒラヒラした花びらの花が囲うように咲く

ガクアジサイの2種類をよく見かけるということ。

葉はどちらもよく似ていて同じにも見える。

昨年6月の当メルマガ(No.178)の「美術コラム『シーボルトのアジサイ』」を読んで知ったのだが、

日本原産のガクアジサイが変化してできたのがホンアジサイだそうだ。

どおりで葉は見分けがつけにくいはずだ。

また同じ情報源だが、アジサイの花の色は酸性土壌では青色、

アルカリ性土壌では赤色、が強くなるという。

青色が強いガクアジサイを写生した時に

「ここは酸性土壌」などと足元の土を見て思ってしまった。

さらに、同じ株なのに枝ごとに花の色が違っているものがあることに気づいた。

描く分には変化があって楽しいが、

これは一体どういう訳だ?ということで調べてわかったのは、

土の成分の吸収量が根ごとにばらつき、

花の色が枝ごとに微妙に違うことがあるということ。

このようにアジサイの花は形状や色がそれぞれ個性豊かで魅力たっぷり。

眺めているだけでも楽しいが、絵の題材としても素晴らしい植物だ。

カラ梅雨の逆境にめげずにアジサイの花には頑張ってほしい。

ワインへの誘い (第 6 回) 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

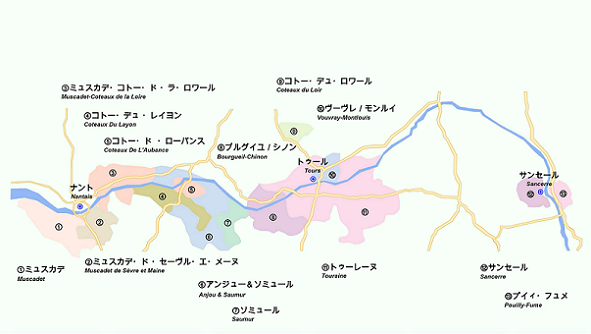

『ロワール地方』 吉田 健一( 元ろうきん森の学校 運営メンバー )

今回は、ロワール地方を取り上げます。

https://mono-trend.com/francewine-map/#toc_id_5 より引用

ロワール

ロワールは、フランス北西部に位置し、フランス最大の大河であるロワール川の渓谷沿いにわたって

広がっています。15の県にまたがる大規模な産地で多彩なスタイルのワインを生み出す事で

A.O.C ワインの産地としてはフランス第3位の面積を誇ります。

ロワールはフランス北西部に位置し、全長800kmにも及ぶ長い運河が大西洋に向かって伸びている

というのが大きな特徴です。

ロワール地方、ナンテのブドウ畑は1世紀にはその存在が確認されており、歴史ある産地である事に

間違いはありませんが、この長い運河がワイン造りに大きな影響を与えています。

例えば大きな樽を積んで大型の船が通れる運河がある事で流通も販売にも大きなメリットがあり、

ワイン産業も発展した歴史が残されています。

緯度としては北緯47度前後と、フランスではシャンパーニュに次ぐ冷涼な気候で、

全般的に軽やかで爽やかなワインが生まれやすいのですが、

東西に長いことから同じロワール地方でも異なったタイプのワインが造られます。

大西洋沿いに広がるペイ・ナンテ地区から上流に向かい、トゥールあたりまでは海洋性気候ですが、

トゥーレーヌ地区を東に行くほど海の影響が薄くなり、サントル・ニヴェルネ地区は

大陸性気候となるため、この2つの気候によって様々なワインを造ることが出来るのです。

ワイン造りにおいてはフランスのナチュラルワイン・ムーブメントの発信地としても有名です。

1980年代にフランスで初めてナチュラルワインの取り組みを始めたのも

ロワールの生産者と言われており、歴史ある伝統的な製法を用いる生産者も居れば、

ナチュラルワインに重きをおいてワイン造りを行う造り手もロワールには大勢います。

ロワールは11~15世紀の間に建てられた古城が点在することから、

「フランスの庭」と呼ばれます。

建築当初は、いずれも防衛目的の要塞や、王族貴族の住居の為に建てられたものですが、その一つ、

シノン城は、英仏百年戦争でジャンヌ・ダルクがフランス王太子シャルル7世に謁見した場所として

有名ですし、歴史文化的な価値が評価され、2000年にユネスコの世界遺産に認定をされました。

ペイ・ナンテ地区

ロワール川の河口、大西洋に近いナント市を中心に、

白ワインの一大産地「ミュスカデ」が広がります。4つのA.O.C.が存在し、

ミュスカデ種から繊細でフレッシュ、引き締まった辛口ワインが生まれますが、

伝統的なシュール・リー(滓の上)と呼ばれる、滓引きをせずに、

ワインを敢えて滓と接触させる事で旨味成分を引き出す技法で造るワインもあります。

アンジュ・ソミュール地区

海洋性気候のため、夏は暑く冬は温暖な気候です。アンジェ市の周辺から約40キロ上流に位置する

ソミュール市までに広がるエリアで、タイプは赤、ロゼ、白、貴腐の甘口、スパークリングと

多彩なワインを造り出しています。ロゼワインだと有名なアンジューロゼがあり、

赤ワインだとソミュール、ソミュール・シャンピニィがあり、

またロワール3大貴腐ワインと呼ばれる、コトー・デュ・レイヨン、

カール・ド・ショーム、ボンヌゾーもあります。

トゥレーヌ地区

フランスの庭園と呼ばれるほど気候が温暖。トゥール市を中心に、

ソミュールの東側オルレアンまで産地が広がります。

海洋性と大陸性の影響が交差しており、温暖な気候でありながらも寒暖差があるため、

果実味を味わえるワインが多いのが特徴的な産地です。

白ワインだと、ソーヴィニヨン・ブランから造られ、アロマが豊かなトゥーレーヌをはじめ、

シュナン・ブラン100%で柔らかみを感じるアゼイ・ル・リドー、

そしてロワールで最も有名な赤ワインと呼んでも過言ではない、

カベルネ・フランを用いたシノンがあります。

サントル・ニヴェルネ地区

フランス中央部ロワール地方の最東に位置する産地です。

フランス中央部にあたる中央フランス地域で、ここはロワール川を挟み、

左岸に広がる<サンセール>と、右岸の<プイィ・フュメ>が代表的な産地です。

果実味が豊かなサンセールに対し、石灰質土壌やシレックス土壌のプイィ・フュメは

シャープで引き締まった印象のワインになります。

ロワールとは?ロワールワインの基礎知識や味わいなどをわかりやすく解説 | THE CELLAR online store|ワイン通販

より引用

<サンセール>

ロワール川上流にあるサンセールは、

他のロワールの産地より標高が250mほど高い位置にあるため周囲より冷涼な気候となります。

サンセールはブルゴーニュ地方のシャブリ地区に近いため、土壌もシャブリに似ています。

サンセールの土壌は大きく3種類に分けることができ、

一つはシャブリと同じミネラル豊富な粘土石灰質(キンメリジャン)からなるテール・ブランシュ、

もう一つは石灰岩の小石からなるカイヨット、

そして火打ち石や粘土を含んだシレックス土壌の三つになります。

一般的にテール・ブランシュからはまろやかでふくよかなタイプのワインが生まれ、

カイヨットからは軽く、どちらかと言うと早飲みタイプのワインができると言われています。

シレックスからは独特な火打ち石のような香りがするワインが造られています。

サンセール一帯は、ブルゴーニュよりやや軽いタイプのピノ・ノワールのワインが

主に造られていましたが、19世紀にフィロキセラにより壊滅的な被害を受けたため、

害虫に比較的強いソーヴィニヨン・ブランが対岸のニエーブル県から導入されました。

そして、そのままソーヴィニヨン・ブランが主流となり現在に至ります。

ロワール渓谷地方は比較的冷涼な気候のため、有機栽培でブドウを育て、

醸造においても野生酵母を使うなど自然な造りを行う生産者が多く、

サンセールではパスカル・ジョリヴェが自然派の生産者として有名です。

<プイィ・フュメ>

対岸のプイィ・フュメの土壌は、サンセール同様、テール・ブランシュ(キンメリジャンの粘土石灰質)、

カイヨット(石灰岩の小石)、そしてシレックス(火打ち石)の3種類ですが、

サンセールの半分以下の面積しかないプイィ・フュメは、より一貫した個性を持つと言われます。

特に、シレックス土壌がワインにもたらす独特な香りやミネラル感がプイィ・フュメの個性であり、

サンセールとの違いです。

最良の畑はプイィの街の北側にあり、丘の頂上にあるサンセールの街のちょうど対岸にあたります。

この辺りのブドウから造られるワインは、シレックス土壌に由来する性格を強く持ち、

極辛口で長期熟成にも耐えうるワインとなります。

プイィ・フュメの畑の歴史は古く、紀元前のガロ・ローマ時代からあったと言われています。

中世のベネディクト修道会に属するようになってからは、

白ワインの銘醸地として名声を博すようになりました。

プイィ・フュメの有名生産者はディディエ・ダグノーで、ブルゴーニュの巨匠アンリ・ジャイエを

師と仰ぎ、有機栽培でブドウを育て、新樽を使った醸造も行いました。

その結果、これまでのプイィ・フュメとは一線を画す濃厚なプイィ・フュメを造り上げ、

一躍スター生産者としての地位を確立しました。

ロワールの銘醸地「サンセール」と「プイィ・フュメ」を解説! | エノテカ - ワインの読み物より引用

美術コラム 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

広重『名所江戸百景・浅草川 首尾の松 御厩河岸』

戸田 吉彦(森の駅推進協議会幹事)

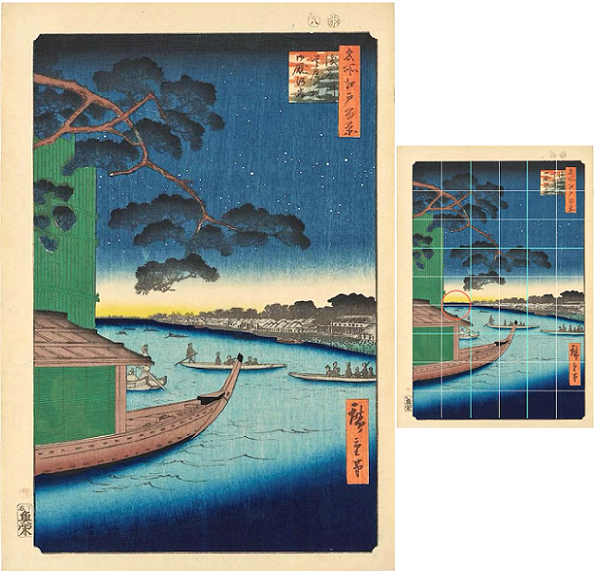

今月は「名所江戸百景」の夏の景、「浅草川首尾の松御厩河岸(おんまやがし)」を選びました。

宵の口から星空に変わり、川面の風に昼間の暑さを忘れる刻。浅草川とは南北に長い隅田川の一部、

浅草流域の呼称です。首尾の松は、簾を下ろした屋根船(大きな屋形船を禁じられた庶民の屋根付小舟)の上

に大きく伸びた枝の木の名前です。その屋根船の舳先(へさき)を真っ暗になる前にと帰宅を急ぐ人々

を乗せ、艪(ろ)を漕ぐ小舟が往来しています。これが御厩河岸の渡し(舟)です。

歌川広重(1797-1858)名所江戸百景55景「浅草川首尾の松御厩河岸」安政三年(1856)東京国立博物館蔵

右:構図解析 画寸比縦横3:2は「名所江戸百景」共通 他の収録画同様、横6等分、縦9等分すれば正方形のマス目が

構図のガイドラインとして浮かび上がる。青線は三分割構図の基準線。赤丸内に大川橋(現・吾妻橋)が見える。

当時の隅田川西岸には幕府御米蔵があり、輸送船が入る堀が8本並んでいました。5本目の堀の角

にあった松の木が「首尾の松」です。枝が高い竹屏を越えて浅草川に張り出し、夜も分かるほど立派

なので、隅田川上流にある幕府公認遊郭・吉原の客が乗る舟を停めるに都合よく、誰とはなしに遊び

に行く高揚した気分で、首尾は上々の松と、面白がって付けられた名前なのでしょう。今でも東京の

銀座や赤坂は、昼間の仕事を終えて帰宅する人と、これから遊びへ向かう人が交錯、昼夜の顔が入れ

替わる時間帯がありますが、本来相容れぬ双方がすれ違う面白さに広重は目を止めのだと思います。

いかにも江戸っ子らしい視点ですが、幕府御家人だった広重の冷静な観察も感じる絵です。

首尾の松を中心に、絵の場所を今の地図に探すと下図のようになり、吉原への船は隅田川を遡り、

隅田川と吉原を結ぶ堀割に入りました。今は埋め立てられ、今井橋の地名が名残を留めています。

首尾の松と御厩河岸を挟み、上流に大川橋、下流に両国橋があり、寛文元年(1661)に架けられた

両国橋は隅田川に架かる橋では千住大橋に次ぐ古い橋。一方、大川橋は安永3年(1774)に架けられ

江戸時代五橋最後の新しい橋です。明治9年(1876)の架け替え時に名前が吾妻橋に変わりました。

Wikimedia maps に筆者加筆

広重の絵から170年、幕府の蔵はなくなり堀も埋められましたが、今も首尾の松の跡碑が立つほど

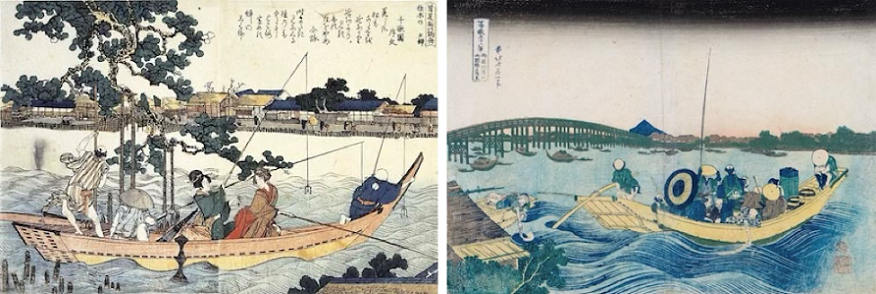

有名な場所で、北斎も広重より約半世紀前にこの松を描き、「首尾松の鉤舟椎木の夕蝉」の題で狂歌

絵本「隅田川両岸一覧」に入れています(下図左)。「椎木」は対岸にある弘前藩邸にある椎の大木で

この流域の目印でした。「首尾の松」の下で舟釣りを楽しむ女達の姿は、絵の右上にある狂歌の内容

に合わせて描かれています(すみだ北斎美術館にある絵巻物「隅田川両岸景色図巻」とは別の絵です)。

北斎はその後も、『冨嶽三十六景』に「御厩川岸より両国橋夕陽(セキヨウヲ)見(ル)」と題して、

上流から両国橋を見た夕方の「御厩河岸」を描きます(下図右)。これも広重の『名所江戸百景』より

25年早く、同じ頃に錦絵揃物「東都名所拾景」でデビューした広重が、北斎の『冨嶽三十六景』を

見ていたことは想像に難くなく、広重が北斎の絵を意識して描いた可能性は十分に考えられます。

広重には北斎を意識して描いた絵が沢山あり、歌のアンサーソング同様、先行する名作に刺激を受け

同じ場所を別の角度から表現したと想像するのは浮世絵好きには楽しいものです。広重にも浮世絵を

買う客を喜ばせる遊び心があったのでしょう。また当時を知らぬ我々も立体的な鑑賞となり、北斎を

知れば知るほど、北斎を研究しながら偉大な北斎を追い続けた広重の絵が、一層面白くなります。

左:北斎「絵本隅田川両岸一覧・首尾松の鉤舟椎木の夕蝉」 右:北斎「冨嶽三十六景・御厩川岸より両国橋夕陽見」

当欄はレンブラント「三本の木」(国立西洋美術館蔵 2020年紹介)以来、今年も「亀戸梅屋鋪」の梅、

「吾嬬の森連理の梓」の桜と樟、「亀戸天神境内」の藤と樹木中心に季節の植物の絵を紹介してきて

おりますが、圧倒的に桜の絵が多いのが日本画の特徴で、次が梅の絵です。花が咲く木以外では秋の

紅葉が多くこの傾向は今も変わりません。しかし花が目立つわけでも葉が美しく色づくわけでもない

のに描く樹木があります。それがかつて日本の絵師が手本とした古代中国の絵師が称える、冬も青々

と繁る松と竹(加えて冷気の中で馥郁と香る梅の木)です。特に巨大な松は大画面の主役になりました。

その代表例が、2023年1月に紹介した円山応挙の『雪松図屏風』(国宝・三井記念美術館蔵)であり、

2024年2月紹介の狩野探幽『雪中梅竹遊禽図襖』(重要文化財・名古屋城上洛殿)です。しかし日本の松

の絵は冬に限らず、2021年に紹介の長谷川等伯「松林図屏風」(国宝・東京国立博物館蔵)は中国発祥の

水墨画が日本で独自に発展した代表作として知られます。また浮世絵『冨嶽三十六景』でも北斎が、

「隅田川関谷の里」に堤道の松、「青山円座の松」に龍源寺の笠松、「東海道程ヶ谷」には松並木、

「信州諏訪湖」に二本松、「相州七里が浜」(昨年8月紹介)に小動の松を描き、いずれも雪景色では

ありません。また水墨画を好む武士に限らず、浮世絵を買う庶民も松を好んだことが分かります。

庶民の娯楽と言えば、歌舞伎人気演目『世話情浮名横櫛(よはなさけうきなのよこぐし)』を歌にした

百年後(1954年)の歌謡曲「お富さん」は、「粋な黒塀 見越しの松に」と歌い出し大ヒットします。

どうやら日本人には松を唄に織り込む小唄や民謡も含め、松景色に反応する遺伝子があるようです。

観光名所で名高い日本三景も「松島」(宮城県)は松樹覆う島々、「天橋立」(京都府)は日本海に

延びる松林の砂州、瀬戸内海に浮かぶ厳島神社の「宮島」(広島県)は上陸時から浜に松が広がり、

どれも風光明媚な松景色。松林は防風林の役目を果たすので海岸線が長い日本は必要から松を植え、

やがて日本庭園に欠かせなくなるほど松が日本人の美意識を育てたと推測できます。

形容詞をつけられた松も数多く、宮本武蔵が吉岡道場の門弟百人と決闘した「一乗寺下がり松」、

天女の降臨伝説がある三保ノ松原の「羽衣の松」、歴史上の有名人が馬を繋いだ「駒留の松」では、

源頼朝の「駒留の松」が東京都、源義家の「駒留の松」は福島県伊達市、豊臣秀吉の「駒留の松」は

兵庫県明石市にあります。最近では東日本大震災の津波で、7万本の松林が家屋共々消滅した後に、

海岸に一本だけ立っていた福島県陸前高田市の、「奇跡の一本松」が有名です。

松の樹齢は長く、承応三年(1654)以来の東京浜離宮には都内最古の黒松「三百年の松」があり、

映画「フーテンの寅さん」でお馴染み、柴又帝釈天には伝承四百六十年の「瑞龍の松」があります。

白金の国立科学博物館附属自然教育園は、寛文四年(1664)徳川光圀の兄高松藩主松平讃岐守頼重の

下屋敷となり、「物語の松」、「大蛇(おろち)の松」、「湖畔の松」などの老松は当時の名残です。

由緒来歴ではアブラナ科の野菜の「小松菜」にもエピソードがあり、八代将軍吉宗が鷹狩りの折、

江戸川区にあった小松川村で菜葉を食し美味なので名を聞くと無かったので小松菜と命名した話を、

小松菜出荷量日本一の江戸川区が紹介しています。一方葛飾区は、同区小松村(現・葛飾区新小岩)が、

室町時代の資料に記載あり河川の小松川の名は小松村に由来するとします。例えその地を訪れたこと

がなくても北海道松前城は1606年築の日本最北の城として歴史に現れ、台湾と国境を接する沖縄の

先島諸島宮古島は平良松原(ひららまつばら)の地名が地図に載り、日本は文字通り北から南まで松の

名の地が無数にあるので、私達は長寿の松に見守られて来たと言っても過言ではありません。

昭和58年(1983)には社団法人日本の松の緑を守る会が、「日本の名松100選」を発表しました。

*松の種類と有用性については、2023年1月(円山応挙『雪松図屏風』)に記しましたので、今回は割愛します。

参考文献:小林忠著『浮世絵「名所江戸百景」復刻物語』芸艸堂・戸田吉彦著『北斎のデザイン』翔泳社・その他

関連情報 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

災害の備え 監修:松尾 典子(元 NHKアーカイブ プロデューサー)

今年も雨季に入り、これからの季節は台風や大雨による大規模な水害も懸念されますが、

「命を守る情報サイト 災害の備え」という情報サイトがあります(NHK 2025.04.03 公開)。

災害切迫時「これだけはやってほしい」対策イラスト集

https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/basic-knowledge/basic-knowledge_20221210.html

このサイトは災害対策を 大雨、暴風・突風・落雷、支援、熱中症、大雪 のキーワードで分類、

「#NHK 防災これだけは」のテーマでまとめてあり、大雨 には以下の項目があります。

「ハザードマップこれだけは」「歩いて避難これだけは」「子ども(幼児)と避難これだけは」

「赤ちゃんと避難これだけは」「不要不急の外出を控えて」「土砂災害これだけは」

「洪水これだけは」「街の水害これだけは」「記録的短時間大雨情報これだけは」

「顕著な大雨に関する情報これだけは」「命を守る行動を!と呼びかけられたらこれだけは」

「災害に遭う前にハザードマップで危険を調べる」がテーマの「ハザードマップこれだけは」は、

すでに以下のタイトルで公開されてきた、「ハザードマップについての解説」です。

▽大雨(ハザードマップ・避難・不要不急の外出) 災害に遭う前に ハザードマップで危険を知る

https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/basic-knowledge/basic-knowledge_20190604_08.html

ここでは以下の重要事項を解説しています。

・ハザードマップとは

・ハザードマップを探してみよう

・浸水 自宅周辺は何色?

・いざ避難…でもここに注意!

・危険を知ることから防災は始まる

さらに今年新たに再編集された「対策イラスト集」は、緊急時を意識した「最重要項目」です。

1.ハザードマップを探す

2.自宅が何色の場所にあるか確認

3.避難ルートをチェック

の3点に絞り込み、要点と注意点がひと目で分かるように工夫されています。

最初の「ハザードマップを探す」は

自治体 https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/(NHKサイトを離れます)

国 https://disaportal.gsi.go.jp/maps/(NHKサイトを離れます)

2つの「ハザードマップの入手方法」を紹介。

さらに

災害時にアクセスが集中すると閲覧できなくなる可能性も 事前に印刷して紙でも持っておこう

と痒いところにまで手が届くようなアドバイスも各項目にあります。

せっかくハザードマップが作られ公開されても、災害時に活用されない実態を反映しています。

各項目に図解と画像が多く、分かりやすく丁寧で、急ぐ時の要点整理がなされています。

災害のない時に一度ご覧になり、いざという時の参考にされてはいかがでしょうか。

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

森の駅推進協議会は日本の森林産業を応援、森と樹木の文化育成を目指し、

皆様の生活と仕事に役立つことを願い活動を続けています。

1「森の駅発メルマガ」発行:

日本の森と国産木材が生む健康な環境、良質な文化情報、社会的な関心を紹介します。

また、当会のフォーラム、研究会のお知らせもします。毎月1回発行。

お問合せ:happysun9@gmail.com

2「健康住宅/森の駅発」活動:

住まいづくりのプロが日本の森を元気にし住む人を元気にする、「森に愛される家」を普及。

新製品の紹介、展示会への出展、イベント開催などをメルマガでお知らせします。

https://moriniaisareruie.jimdofree.com/

3「市民フォーラム」開催:

日本の森から生まれる環境や文化を広範な視点で企画・開催。詳細は当メルマガで告知します。

4 メルマガ・バックナンバー:

「森の駅発メルマガ」のバックナンバーはこちらからご覧いただけます。

http://www.morinoekihatsu.net/merumaga.html

5「フェイスブック」の発行:

「森の駅発」フェイスブックも発信。仲間を募集しています。

https://www.facebook.com/健康住宅森の駅発-110930398990272/

6「ホームページ(HP)」の掲載:

過去の実績や森の駅推進議会の趣旨などについては、森の駅発のHPをご覧下さい。

http://www.morinoekihatsu.net/

7「メールアドレスの変更」・「メルマガの解除」はこちらまで。

morinoeki@gmail.com

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲